圧電ブザーとは|BuhinDana

圧電ブザーは、電圧を加えると物理的に変形する圧電素子の特徴を利用して音を発生させる電子部品です。その仕組みや用途、種類は多岐にわたり、メーカーとしては村田製作所(murata)やTDKなどが知られています。小型で消費電力が少ないため、様々な電子機器に組み込まれています。英語では「PiezoBuzzer」と呼ばれ、圧電素子(PiezoelectricElement)が主要な構成要素となっています。

圧電ブザーの原理

圧電ブザーの原理は、特定の物質に圧力を加えると電圧が発生する「圧電効果」、また逆に電圧を加えると変形する「逆圧電効果」に基づいています。圧電素子に交流電圧を加えることで素子が伸縮を繰り返し、これに接続された振動板が振動することで音波が発生します。この振動の周波数によって音の高さが決まります。圧電素子は静電容量を持ち、超音波の発生にも利用されるなど、その特性は多岐にわたります。

圧電ブザーの仕組み

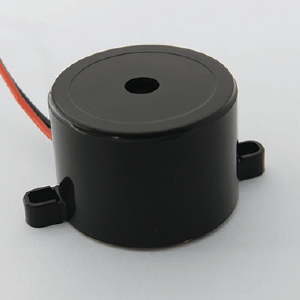

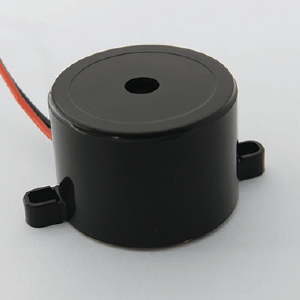

圧電ブザーは、圧電素子と金属板を貼り合わせた圧電振動板、そして駆動回路をケースに組み込んだ構造をしています。圧電素子に電圧が印加されると、圧電効果により素子が伸縮し、金属板がたわむことで音を発生させます。交流電圧の周波数によって音色を変化させることが可能です。ケースは音圧を高める共鳴効果を持っています。

圧電効果の特徴

圧電効果は、水晶や特定のセラミックスなどの圧電体に機械的な応力や圧力が加わると、その側面に沿って電圧が発生する現象です。これは、圧電体の結晶格子内のイオンの配置が圧力によってずれ、電荷の偏りが生じることで発生します。逆に電圧を加えると変形する「逆圧電効果」もあり、これはアクチュエーターなどに利用されます。圧電素子は静電容量を持つため、駆動にはそれに適した回路が必要となることがあります。圧力から電気エネルギーへの直接変換が可能であり、発電やセンサーとしての応用も期待されています。

振動板とその動作

圧電ブザーにおける振動板は、圧電素子と金属板を貼り合わせた構造をしており、音を発生させる主要な部分です。圧電素子に電圧が印加されると、圧電効果によって素子が伸縮します。この伸縮が接着された金属板に伝わることで、振動板全体がたわむように振動します。電圧の向きが交互に変わる信号(交流電圧)が入力されると、振動板はそれに応じて繰り返し曲がり、この機械的な振動が周囲の空気を振動させることで音波として放出されます。振動板の材質や形状、そして圧電素子の特性によって、発生する音の周波数や音圧が変化します。

圧電ブザーは|BuhinDana

サクサテクノ・FOSTER・TDKなど圧電ブザーのご用命はBuhinDanaへ。

パナソニック中止品 EBシリーズの代替品をお探しの方は是非、クリックしてみてください!

👉 圧電ブザーの商品ページはコチラ!![]()

![]()

![]()

圧電ブザーの回路

圧電ブザーを駆動するためには、適切な回路が必要です。内蔵発振回路を持つ圧電ブザー(インジケーター)は、直流電圧を印加するだけで発音しますが、内蔵していない圧電サウンダ(トランスデューサー)の場合は、外部に駆動回路を組む必要があります。駆動回路は、圧電素子の静電容量を考慮した設計が重要で、トランジスタやコンデンサ、抵抗などを組み合わせて構成されます。駆動回路によって印加される電圧や電流、周波数を制御することで、音量や音色を調整することが可能です。消費電流は製品の定格によって異なります。

回路図の基本

圧電ブザーを駆動するための基本的な回路図では、電源、スイッチ、そして圧電ブザーが接続されます。圧電サウンダを使用する場合は、発振回路を別途設計し組み込む必要があります。発振回路には、トランジスタやコンデンサ、抵抗などが使用され、これらの部品の定数によって発振周波数、つまり音の高さが決まります。圧電素子は静電容量を持つため、回路設計においてはこれを考慮に入れることが重要です。自励式ブザーの場合は、内部に発振回路を内蔵しているため、直流電源を接続するだけで動作します。

ドライバーの役割

圧電ブザーの駆動回路におけるドライバーは、圧電素子を効率的に振動させるための電気信号を生成し供給する役割を担います。特に圧電サウンダのような外部駆動タイプの場合、ドライバー回路が交流電圧を生成し、その周波数や電圧、電流を制御することで、発生する音の高さや音量を調整します。ドライバー回路には、シンプルなトランジスタ回路から、より複雑なICを用いたものまで様々な種類があります。適切なドライバーを選択し設計することで、圧電ブザーの持つ性能を最大限に引き出し、目的とする音響特性を実現することが可能となります。

圧電ブザーは|BuhinDana

サクサテクノ・FOSTER・TDKなど圧電ブザーのご用命はBuhinDanaへ。

パナソニック中止品 EBシリーズの代替品をお探しの方は是非、クリックしてみてください!

👉 圧電ブザーの商品ページはコチラ!![]()

![]()

![]()

圧電ブザーの音

圧電ブザーから発生する音は、圧電素子の振動によって生じる音波によるものです。音の高さは振動の周波数によって決まり、音の大きさは音圧レベルで表されます。圧電ブザーは一般的に単一の周波数で発音するものが多いですが、外部駆動の圧電サウンダでは入力する交流電圧の周波数を変化させることで様々な音色を出すことができます。用途によっては、特定の周波数の音やノイズを抑制する必要がある場合もあります。人間の可聴帯域は概ね20Hzから20kHzであり、圧電ブザーはこの範囲の音を発生させることが可能です。

音階の調整方法

圧電ブザーで音階を調整する場合、発生させる音の周波数を制御する必要があります。自励式圧電ブザーは内蔵された発振回路によって決まった周波数で発音するため、音階を変えることはできません。一方、圧電サウンダは外部から駆動信号を入力するため、駆動回路で生成する交流電圧の周波数を変更することで音階を自由に調整することが可能です。マイクロコントローラーなどを用いて駆動回路を制御することで、プログラマブルに様々な音階を生成し、メロディを奏でるといった応用も実現できます。

音量の調整方法

圧電ブザーの音量を調整するには、主に圧電素子に印加する電圧の大きさを制御します。一般的に、印加する電圧が高いほど振動板の振幅が大きくなり、より大きな音量が得られます。製品にはそれぞれ定格電圧が定められており、それを超える電圧を印加すると破損の原因となるため注意が必要です。駆動回路において、電源電圧を調整したり、アンプ回路を用いて電圧を昇圧したりすることで音量を変化させることができます。例えば9Vや12V、24Vといった異なる電圧に対応した製品や、駆動回路の設計によって、要求される音圧レベルを実現します。

圧電ブザーのケース構造

圧電ブザーのケースは、内部の圧電振動板を保護するだけでなく、音響特性を調整する重要な役割を担っています。ケースの形状や材質、そして音の出る穴(放音孔)の設計によって、ケース内部で発生した音波が共鳴し、特定の周波数における音圧レベルを高める効果があります。これにより、圧電振動板単体よりも効率的に大きな音を出すことが可能となります。また、ケースは小型化にも貢献しており、限られたスペースへの実装を容易にしています。製品によっては、特定の設置方向で最大の音圧が得られるように設計されているものもあります。

圧電ブザーは|BuhinDana

サクサテクノ・FOSTER・TDKなど圧電ブザーのご用命はBuhinDanaへ。

パナソニック中止品 EBシリーズの代替品をお探しの方は是非、クリックしてみてください!

👉 圧電ブザーの商品ページはコチラ!![]()

![]()

![]()

圧電ブザーの用途

圧電ブザーは、その小型軽量、低消費電力といった特徴から、幅広い分野で様々な用途に利用されています。電子機器の操作確認音や警告音として、家電製品、OA機器、自動車機器などに広く搭載されています。また、防災機器における警報音や、おもちゃ、ゲーム機、教材用など、簡易な電子機器にも使われています。圧電素子の特性を活かし、単なるブザー音だけでなく、音声合成ICと組み合わせることで、より複雑な音声を出力する用途にも需要が拡大しています。特定の周波数の音や超音波を発生させることで、ノイズ対策やセンサーとしての応用も考えられます。

圧電ブザーの主要メーカー

圧電ブザー市場には複数のメーカーが存在し、それぞれが独自の特徴を持つ製品を提供しています。主要なメーカーとしては、電子部品分野で世界的に知られる村田製作所(MurataManufacturing)やTDK株式会社(TDKCorporation)が挙げられます。これらのメーカーは、長年培ってきた圧電セラミックス材料技術や加工技術を活かし、高性能かつ高品質な圧電ブザーを製造しています。特に村田製作所は、圧電発音部品の分野で強固な地位を築いており、多様なニーズに対応した製品ラインナップを展開しています。TDKもまた、材料科学に基づいた高効率なブザーなどを提供しています。

村田について

村田製作所(MurataManufacturingCo.,Ltd.)は、圧電ブザーを含む様々な電子部品を製造する世界的なメーカーです。同社の圧電ブザーは、独自の圧電セラミックス材料開発技術とプロセス技術により製造されており、高品質と高信頼性が特徴です。小型で薄型の製品も多く、携帯機器や小型家電製品など、省スペースが求められる用途に適しています。製品ラインナップには、内蔵発振回路を持つ圧電ブザーと、外部駆動が必要な圧電サウンダがあり、用途に応じた選択肢が豊富にあります。定格電圧や音圧レベルなど、様々な特性の製品が提供されており、民生機器から産業機器、自動車機器まで幅広い分野で採用されています。

圧電ブザーの選び方

圧電ブザーを選ぶ際には、まずその用途を明確にすることが重要です。どのような機器で、どのような目的で使用するのかによって、最適な種類や特性が異なります。内蔵発振回路を持つ圧電ブザー(インジケーター)は、直流電源を接続するだけで簡単に使用できますが、単一の音色となります。一方、外部駆動の圧電サウンダ(トランスデューサー)は、駆動回路を別途設計する必要がありますが、様々な周波数の音や音色を出すことが可能です。また、必要な音量(音圧レベル)や音色、駆動電圧、消費電流、共振周波数といった電気的・音響的な特性を確認する必要があります。さらに、機器に実装できる物理的なサイズ(小型性)や形状も選定の重要な要素となります。製品によっては、コイルの有無やケース構造によって特性が異なるため、これらの仕様も考慮して選ぶことが求められます。

圧電ブザーは|BuhinDana

サクサテクノ・FOSTER・TDKなど圧電ブザーのご用命はBuhinDanaへ。

パナソニック中止品 EBシリーズの代替品をお探しの方は是非、クリックしてみてください!

👉 圧電ブザーの商品ページはコチラ!![]()

![]()

![]()